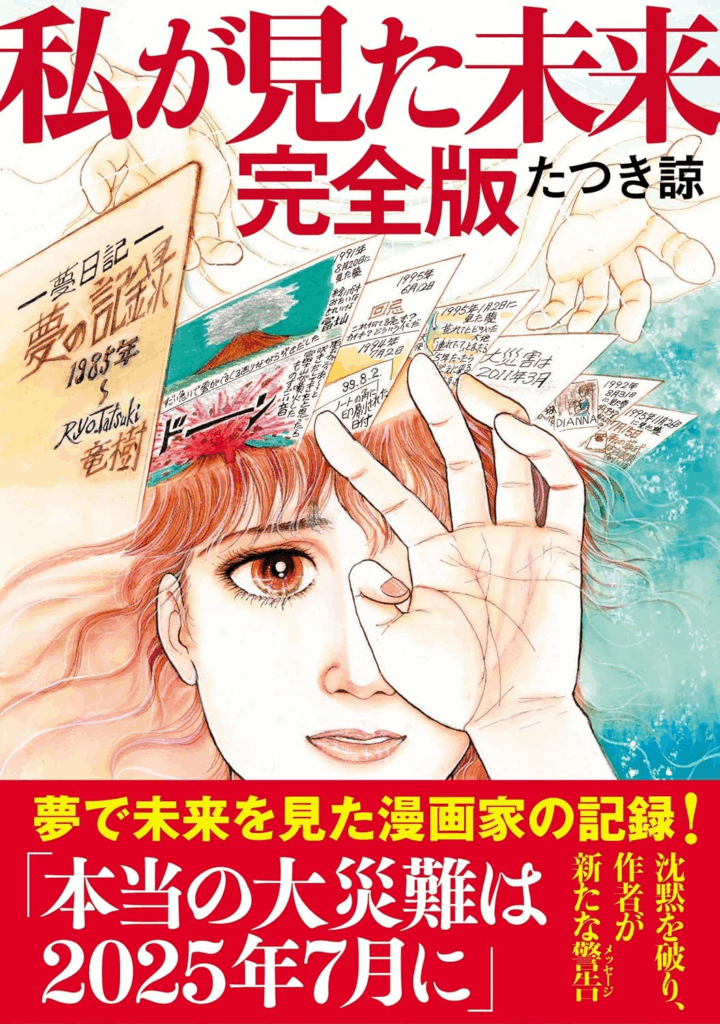

2025年の今回話題になっていた、「7月5日の予言」。

さすがに大きくニュースになっていたので、、ピンとくる方は多いはず。

実は、この「7月5日」という日付は、過去にいくつかの予言や騒動と結びつけられたことがあります。

今回は、その「7月5日の予言」の具体的な内容に触れつつ、古今東西に存在する有名な予言事件についてもまとめてご紹介します。

7月5日の予言、その実態は?

「7月5日の予言」として過去、特にインターネット上で話題になったのは、主に2つのケースが挙げられます。

- ノストラダムスの大予言に関連する誤解: ノストラダムスの予言といえば、「1999年の7の月」に「恐怖の大王」が降臨するという記述が有名ですが、この「7の月」を「7月」と解釈し、さらに具体的な日付として「7月5日」が結びつけられた時期がありました。しかし、これは特定の予言詩に明記されている日付ではなく、あくまで解釈や拡散の過程で生じた誤解や都市伝説の類いと言えます。ノストラダムスの予言は非常に曖昧で多義的なため、様々な解釈が生まれる余地があったのです。

- 特定の人物や団体の予言: 一部の予言者や新興宗教団体などが、特定の日にちを挙げて「地球滅亡」「大規模災害」「文明の転換点」などを予言することがあります。過去には、7月5日を具体的な期日として挙げたケースも存在しましたが、いずれもその予言が実現したという事実は確認されていません。多くの場合、予言が外れると別の解釈を加えたり、時期をずらしたりすることが一般的です。

結局のところ、「7月5日の予言」として明確な根拠を持つものや、実際に現実になったものは見当たりません。

多くは、人々の不安や好奇心、あるいは情報が錯綜する中で生み出された「都市伝説」や「デマ」の範疇に属すると言えるでしょう。

古今東西の有名な予言事件

「7月5日の予言」のように特定の日にちが注目されることもありますが、歴史上にはもっと大規模で影響力のあった予言事件が数多く存在します。ここでは、その一部をご紹介します。

1. ノストラダムスの大予言(16世紀)

最も有名な予言の一つでしょう。フランスの医師・占星術師であるミシェル・ド・ノストラダムスが記した『予言集』は、韻文で書かれた難解な詩で構成されています。特に「1999年7の月、恐怖の大王が空から降りてくる」という記述は、世界中で大々的に報じられ、ミレニアム問題と相まって終末論的なムードを煽りました。結果的に大予言は外れましたが、その影響力は計り知れません。

2. ファティマの聖母(1917年)

ポルトガルのファティマで、3人の子供たちの前に聖母マリアが現れ、3つの秘密(予言)を授けたとされる出来事です。一つ目の秘密は地獄のビジョン、二つ目は第一次世界大戦の終結と第二次世界大戦の勃発、そしてロシアの回心。三つ目の秘密は長らく封印されていましたが、2000年に公開され、法王への迫害や殉教に関するものと解釈されています。宗教的な予言としては非常に有名です。

3. 麻原彰晃とオウム真理教の予言(20世紀後半)

日本の新興宗教団体であるオウム真理教の教祖、麻原彰晃は、ハルマゲドン(最終戦争)の到来や、国家転覆、大災害などを予言しました。教団はこれらの予言を根拠に武装化を進め、地下鉄サリン事件などのテロ事件を引き起こし、社会に甚大な被害を与えました。予言が悪用された悲劇的な例として、日本の歴史に深く刻まれています。

4. マヤ暦の終末論(2012年)

古代マヤ文明の長期暦が2012年12月21日で終わることから、「この日に世界が滅亡する」という予言が世界中で広まりました。映画などのフィクション作品にも影響を与え、多くの人々が関心を寄せました。しかし、マヤ暦の研究者たちは、これは単に暦の区切りであり、新たな周期の始まりを示すものであって、世界の終わりを意味するものではないと説明しました。結局、世界は滅亡せず、これもまた予言の誤解として幕を閉じました。

5. その他の予言者たち

- エドガー・ケイシー: 「眠れる預言者」と呼ばれ、トランス状態になって病気の診断や予言を行ったとされるアメリカの予言者。アトランティスの浮上や地球の地軸変動などを予言しました。

- ジュセリーノ・ノーブレガ・ダ・ルース: ブラジルの予言者で、数々の災害や著名人の死などを予言し、その的中率が話題になることがあります。ただし、その予言の正確性については賛否両論があります。

なぜ人は予言を信じるのか?

予言が外れることがほとんどであるにもかかわらず、なぜ人は予言に惹かれ、時には盲信してしまうのでしょうか。

- 未来への不安と希望: 未知の未来に対する不安や、良い方向へ進んでほしいという希望が、予言への関心を高めます。

- 不確実な世界への秩序の探求: 混沌とした世界に何らかの法則性や意味を見出したいという人間の心理が働きます。

- 集団心理と情報拡散: インターネットやSNSの普及により、予言に関する情報が瞬く間に拡散され、集団的な興奮や信じ込みが生まれやすくなります。

- 確証バイアス: 自分の信じたい情報だけを取り入れ、そうでない情報を無視してしまう「確証バイアス」も、予言を信じる要因の一つです。

予言との付き合い方

予言は、時に人々の心を揺さぶり、社会に大きな影響を与えることがあります。しかし、多くの場合、予言は実現せず、時には社会的な混乱や悲劇を引き起こすこともあります。

予言に接する際は、その内容を鵜呑みにせず、常に冷静かつ批判的な視点を持つことが重要です。情報源の信頼性を確認し、科学的根拠や客観的事実に基づいて判断する姿勢が求められます。予言はあくまで「可能性」の一つ、あるいは「物語」として捉え、目の前の現実と向き合うことこそが、より良い未来を築くための第一歩と言えるでしょう。