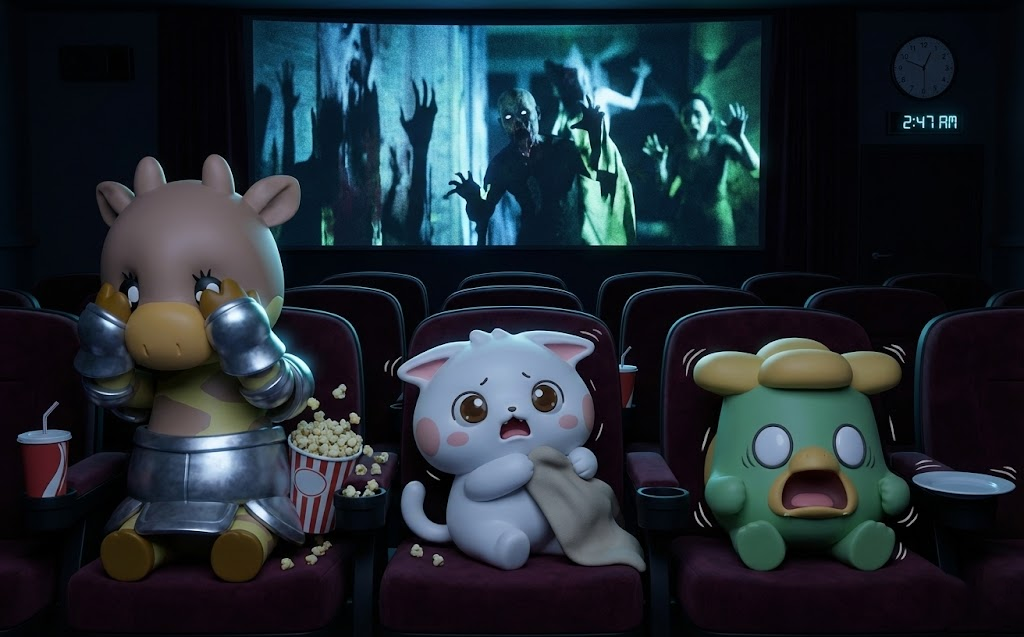

🎬 2025年:新たなホラーの年

2025年は日本のホラー映画界にとって注目すべき年となりそうです。多様なアプローチの作品が公開予定となっており、現代ホラーの新たな可能性を感じさせてくれます。

2025年公開予定の注目ホラー作品:

- 『近畿地方のある場所について』- 地域性を活かした現代ホラー

- 『死霊館 最後の儀式』- 海外ホラーシリーズの完結編

- 『カラダ探し THE LAST NIGHT』- 人気コンテンツの映画化

- 『ヒグマ!!』- 動物パニックホラーの新作

- 『悪鬼のウイルス』- 現代的な恐怖をテーマにした作品

- 『嗤う蟲』- 虫をモチーフにした独特な世界観

これらの作品を見ると、伝統的な怪談から現代的なパニックホラー、そしてメディアミックス作品まで、実に多彩なラインナップであることがわかります。まさに日本ホラーの多様性を象徴していると言えるでしょう。

昨年はYoutubeが題材の『変な間取り』というサスペンス&ホラー映画が誕生しました。

そして今年も、『8番出口』のようにニューホラーというべき、ゲームを題材にした映画も登場しております。

今後の和製ホラー映画を見ていく為にも過去の日本のホラー映画を振り返ってみましょう。

いままでの、日本のホラー映画といえば、何を思い浮かべますか?貞子?伽椰子?それとも古典的な四谷怪談でしょうか。実は日本のホラー映画には、江戸時代の怪談話から現代のネット怪談まで、約150年もの豊かな歴史があるんです。今回は、そんな和製ホラーの変遷を時代順に追ってみながら、2025年の新作群がどのような流れの中に位置づけられるのかも考えてみましょう。

📖 黎明期:すべては「怪談」から始まった(戦前〜1960年代)

江戸時代の恐怖が映画になった

日本のホラーのルーツは、実は江戸時代にまで遡ります。『今昔物語』などの説話集や、歌舞伎・能といった伝統芸能で語り継がれてきた「怪談」が、映画という新しいメディアに生まれ変わったのです。

代表的な怪談映画:

- 『東海道四谷怪談』(お岩さんの復讐話)

- 『真景累ヶ淵』

- 『番町皿屋敷』(お菊の井戸の話)

- 『怪異談牡丹燈篭』

女性の怨念が描く「因果応報」の世界

この時代のホラーには、一つの大きな特徴があります。それは 「愛する者に虐げられた女性が、亡霊となって復讐を遂げる」 というパターンです。お岩さんもお菊さんも、男性に裏切られた女性の怨念が恐怖の源となっています。

これは当時の男尊女卑的な社会構造を反映したもので、現実では声を上げることができなかった女性の抑圧された感情が、超自然的な力として表現されていたのです。

戦後の新たな恐怖:怪獣映画の登場

1945年の原爆投下後、日本のホラーに新しい要素が加わりました。それが 『ゴジラ』(1954年) に代表される怪獣映画です。

従来の怪談が「人間関係から生まれる内的な恐怖」を描いていたのに対し、怪獣映画は「社会全体を脅かす外的な恐怖」を表現しました。これは戦後の日本人が抱いた「科学技術への不安」や「破壊への恐怖」を反映していたと言えるでしょう。

この時代の名作:

- 『鬼婆』(1964年・新藤兼人監督)

- 『怪談』(1965年・小林正樹監督)

- 『マタンゴ』(1963年)

🌀 過渡期:ホラーの多様化が始まる(1970年代〜1980年代)

横溝正史ブームが巻き起こした新しい恐怖

1970年代に大ブームとなったのが、横溝正史原作の「金田一耕助」シリーズです。特に『八つ墓村』(1977年)や『犬神家の一族』は、推理小説でありながら「祟り」や「因習」をテーマにしたホラー作品として大人気となりました。

これらの作品は、従来の超自然的な怨霊から一歩進んで、閉鎖的な村社会や家族の闇 を恐怖の根源として描きました。高度経済成長で都市化が進む中、多くの人々が感じていた「古い共同体のしがらみへの不安」が反映されていたのです。

実験的な表現への挑戦

この時期には、従来の枠組みを超えた実験的な作品も登場しました。

注目すべき作品:

- 『HOUSE ハウス』(1977年・大林宣彦監督):シュールで視覚的な表現

- 『震える舌』(1980年・野村芳太郎監督):心理的恐怖に特化

- 『スウィートホーム』(1989年・黒沢清監督):後のJホラーを予見させる重要作品

『スウィートホーム』は特に重要で、「呪われた屋敷」という設定や、メディアを介して恐怖が伝播する構造は、90年代後半のJホラーブームの原型となりました。

🌟 黄金期:Jホラーが世界を震撼させる(1990年代後半〜2000年代)

『リング』が変えた恐怖の概念

1998年、中田秀夫監督の 『リング』 が公開されると、日本のホラー映画は一気に世界的な注目を浴びました。ビデオテープを見ると7日後に死ぬという設定、そして貞子の衝撃的な登場シーンは、映画史に残る名場面となりました。

Jホラーの特徴:西洋とは違う恐怖のアプローチ

西洋のホラーが 肉体的な恐怖 を重視するのに対し、Jホラーは 心理的・精神的な恐怖 に重点を置いています。

Jホラーの特徴:

- 「気配」による恐怖:直接攻撃ではなく、じわじわと迫る不安

- 長く乱れた黒髪で顔を覆う女性のビジュアル

- 幽霊の姿を最後まで見せない演出

- 日常的なメディア(ビデオ、電話など)を恐怖の媒体として使用

ハリウッドリメイクブームの背景

『リング』の成功により、多くのJホラー作品がハリウッドでリメイクされました。

主なリメイク作品:

- 『THE JUON(ザ・ジュオン)』(2003年)←『呪怨』

- 『The Dark Water(ダーク・ウォーター)』(2005年)←『仄暗い水の底から』

- 『Pulse(パルス)』(2006年)←『回路』

興味深いのは、貞子のビジュアルが国際的に受け入れられた理由です。長い黒髪や白いドレスといった特徴は、特定の文化に依存せず、普遍的な「未知への恐怖」を表現していたため、文化の垣根を越えて恐怖を伝えることができたのです。

インターネット時代の新しい怪談

2000年代にはインターネットの普及により、新しいタイプの怪談が生まれました。

ネット発の怪談:

- 2ちゃんねるの「洒落にならない怖い話」(通称「洒落怖」)

- 「くねくね」「八尺様」などのネット怪談

- 『ほんとにあった!呪いのビデオ』シリーズ(1999年〜)

- 「実話怪談」ジャンルの成立

これらは従来の都市伝説とは異なり、ネット上で複数のユーザーが話を発展させる「集団創作」的な性格を持っていました。

🔄 現代:進化し続ける日本のホラー(2010年代〜現在)

多様なサブジャンルの確立

現代の日本ホラーは、さらに多様な表現を見せています。

新しいサブジャンル:

- モキュメンタリー:『ノロイ』(2005年・白石晃士監督)が金字塔

- サイコホラー:『オーディション』(1999年・三池崇史監督)

- 村シリーズ:『犬鳴村』などの現代的な因習ホラー

「静かな恐怖」への回帰

令和時代のホラーの特徴は 「静かさ」 です。派手な演出や視覚的ショックよりも、観客の想像力に訴えかける手法が重視されています。

近藤亮太監督の『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』は、「テレビから貞子が出てくるような衝撃的なシーンが続くわけでもなく、静かに、しかしずっと怖い」と評されています。これは映像合成技術の進歩により、何でも「見せられる」時代になったことへの反動とも言えるでしょう。

YouTube時代の新しい展開

インターネットとの融合はさらに進化し、YouTubeが新しいプラットフォームとなっています。

注目の動き:

- YouTube発の怪談動画の映画化

- 『変な家』(2024年):YouTube動画が原案の映画

- 参加型恐怖:観客が情報共有や創作に参加する新しい形

Jホラーネイティブ世代の台頭

現在のホラーシーンを牽引するのは、「Jホラーネイティブ」と呼ばれる世代です。彼らは『リング』や「洒落怖」を見て育った世代で、映像技術の進歩を前提とした上で、より深層的な「想像力」に訴えかける恐怖を追求しています。

🔮 未来への展望:和製ホラーが持つ普遍性

変わらない核心、進化する表現

日本のホラー映画を通史で見ると、表現方法は時代とともに大きく変わっていますが、その核心には一貫したテーマがあることがわかります。

普遍的なテーマ:

- 因果応報と怨念

- 女性の抑圧された感情

- 日常に潜む不穏さ

- メディアやテクノロジーへの不安

和製ホラーの独自性

西洋ホラーとの最大の違いは、「静かな恐怖」 と 「想像力への訴求」 です。直接的な暴力や視覚的ショックよりも、観客の内面に浸透する不安を重視する手法は、情報過多で不確実性の高い現代社会において、より普遍的な共感を呼んでいます。

これからの和製ホラー

Jホラーネイティブ世代の活躍とインターネットメディアとの融合により、日本のホラー映画は今後も新しいサブジャンルを生み出し続けるでしょう。

「静かな恐怖」や「日常の不穏さ」といったテーマは、現代社会の不安や集合的無意識を映し出す文化的な鏡として、これからも重要な役割を果たしていくはずです。

あとがき

日本のホラー映画は、単なるエンターテイメントを超えて、時代ごとの社会情勢や人々の心理を反映してきた貴重な文化的資料でもあります。怖いもの見たさで始まった映画鑑賞も、こうした歴史的な文脈を知ることで、より深い味わいを感じられるのではないでしょうか。

次に『リング』や『呪怨』を見る時は、ぜひその背景にある長い歴史と文化的な意味も思い起こしてみてください。きっと新しい発見があるはずです。